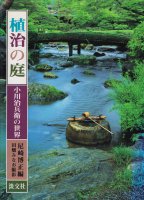

![]() 中世の村をあるく 紀美野町の歴史と文化

中世の村をあるく 紀美野町の歴史と文化

[編集] 和歌山県立博物館

[出版社] 和歌山県立博物館

[発行年] 2011年

[状態] B 正誤表付

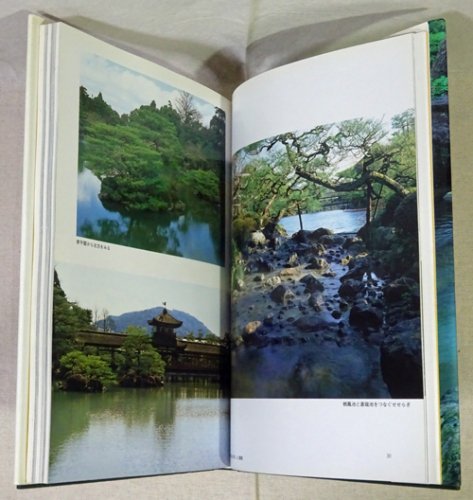

[コメント] 2枚の絵図を手がかりにして、荘園の領主である神護寺・高野山・石清水八幡宮と、現地である神野・真国・野上地区を中心とした紀美野町の文化財を紹介した展覧会の図録

目次

地図

プロローグ 二枚の絵図をよむ

コラム1 神野・真国荘絵図の謎 坂本亮太

第1章 神護寺・高野山と神野・真国荘

第1節 神護寺・文覚と紀伊国

コラム2 新たな文覚上人像の出現 大河内智之

コラム3 二つの恋塚 坂本亮太

コラム4 勧進僧としての文覚 坂本亮太

第2節 神護寺領から高野山領へ

コラム5 高野山寺領と紀伊藩領 前田正明

第2章 貴志川流域をあるく

第1節 荘園の中心地−神野村と粟田村−

コラム6 満福寺十一面観音立像 奈良時代彫刻の可能性 大河内智之

コラム7 生石参り 藤井弘章

第2節 坂上田村麻呂伝説と観音信仰 猿川村

コラム8 国?系図を読む 坂本亮太

コラム9 紀美野町域に残る大般若経 竹中康彦

コラム10 県下最大級!熊野神社の石造宝篋印塔 北野隆亮

第3節 丹生明神の遷幸地 長谷・毛原郷

第3章 真国川流域をあるく

第1節 釜滝薬師と丹生神社 志賀野村

コラム11 真国川流域の丹生神社 坂本亮太

第2節 丹生神社と神官家の拠点 真国村

第3節 神人と山伏と 石走村

第4章 野上荘と梅本川流域をあるく

第1節 野上荘と野上八幡宮

コラム12 野上八幡宮の赤銅鳥頸太刀に見る波瀾に満ちた伝来 安永拓世

第2節 境界の村 小川村

コラム13 大坂本願寺を訪れた「紀州こうの宮社家衆」 武内善信

コラム14 中田・梅本地区の棚田 高木徳郎

エピローグ−村の魅力 再発見

参考資料 御影堂文書

概説 中世の村をあるく 紀美野町の歴史と文化 坂本亮太

主要参考文献

展示資料目録

協力機関・協力者一覧

サイズ:29.6×21cm ソフトカバー 203ページ

[出版社] 和歌山県立博物館

[発行年] 2011年

[状態] B 正誤表付

[コメント] 2枚の絵図を手がかりにして、荘園の領主である神護寺・高野山・石清水八幡宮と、現地である神野・真国・野上地区を中心とした紀美野町の文化財を紹介した展覧会の図録

目次

地図

プロローグ 二枚の絵図をよむ

コラム1 神野・真国荘絵図の謎 坂本亮太

第1章 神護寺・高野山と神野・真国荘

第1節 神護寺・文覚と紀伊国

コラム2 新たな文覚上人像の出現 大河内智之

コラム3 二つの恋塚 坂本亮太

コラム4 勧進僧としての文覚 坂本亮太

第2節 神護寺領から高野山領へ

コラム5 高野山寺領と紀伊藩領 前田正明

第2章 貴志川流域をあるく

第1節 荘園の中心地−神野村と粟田村−

コラム6 満福寺十一面観音立像 奈良時代彫刻の可能性 大河内智之

コラム7 生石参り 藤井弘章

第2節 坂上田村麻呂伝説と観音信仰 猿川村

コラム8 国?系図を読む 坂本亮太

コラム9 紀美野町域に残る大般若経 竹中康彦

コラム10 県下最大級!熊野神社の石造宝篋印塔 北野隆亮

第3節 丹生明神の遷幸地 長谷・毛原郷

第3章 真国川流域をあるく

第1節 釜滝薬師と丹生神社 志賀野村

コラム11 真国川流域の丹生神社 坂本亮太

第2節 丹生神社と神官家の拠点 真国村

第3節 神人と山伏と 石走村

第4章 野上荘と梅本川流域をあるく

第1節 野上荘と野上八幡宮

コラム12 野上八幡宮の赤銅鳥頸太刀に見る波瀾に満ちた伝来 安永拓世

第2節 境界の村 小川村

コラム13 大坂本願寺を訪れた「紀州こうの宮社家衆」 武内善信

コラム14 中田・梅本地区の棚田 高木徳郎

エピローグ−村の魅力 再発見

参考資料 御影堂文書

概説 中世の村をあるく 紀美野町の歴史と文化 坂本亮太

主要参考文献

展示資料目録

協力機関・協力者一覧

サイズ:29.6×21cm ソフトカバー 203ページ

[状態説明]

- 美本

- 古本としては標準的な状態

- 多少の経年劣化(ヤケ・シミ等)はあるが、発行年を考えると許容できる範囲

- 状態は良くないが、通読には支障のないもの